COP30关注丨气候适应主题日,从四大领域洞察中国气候适应行动

COP30于今日在巴西贝伦正式开幕。本届大会被广泛期待为“气候适应COP”,开幕首日和次日即以“适应”“城市”“基础设施”等为主题,聚焦如何全面提升各系统、行业、社区和地区的气候准备和适应能力,凸显了对适应议题的重点关注。

11月3日,中国正式提交了新一轮国家自主贡献(NDC),并首次在整体目标中提出了气候适应目标,即到2035年气候适应型社会基本建成。自2022年出台《国家适应气候变化战略2035》以来,中国在气候适应领域的相关政策推进和行动落实持续加速[1]。

气候适应涉及生态与社会经济系统的方方面面, 亟需全面提升应对气候变化风险的能力。本文立足必威在线登录 (WRI)的观察,聚焦过去一年中国在风险管理、健康适应、地方行动与气候适应投融资等领域的政策进展,总结行动亮点,探讨未来路径,旨在为推动全球气候治理贡献中国智慧与解决方案。

1.预警和风险管理:建立全面的风险评估和防控机制

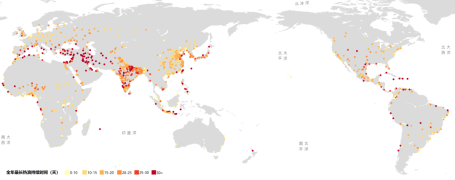

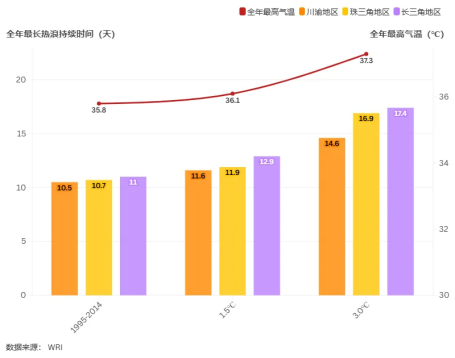

在深入分析了全球近千座大型城市*在1.5°C和3°C温升情景下的气候风险后,WRI于2024年发布研究指出,当全球变暖温升3°C时,大多数城市每年最长热浪期*的持续时间会比温升1.5°C时延长50%,16%的城市及3亿城市居民每年将至少经历一次持续30天或更长时间的热浪,而非洲、南亚、东亚及太平洋地区(包括中国在内)将承受比欧洲和北美更严峻的热浪威胁。

- 大型城市,指欧盟委员会发布的全球人类住区层数据库 (GHSL)中2015年人口超过50万的城市。本研究的近千座城市涉及21亿人口,占全球总人口的26% [2] 。

- 热浪期,指以长时间持续高温为特征的天气现象。

该研究还分析了中国的158座城市,指出这些城市将经历更炎热漫长的夏季、更多暴雨洪涝以及更频繁的次生灾害。与温升1.5°C情景相比,当温升超过3°C时,中国城市中日最高气温达到或超过35°C的天数将增加70%,且暴雨洪涝灾害的风险也在急速上升。研究还显示,与历史情景相比,其中约114个城市可能面临高温热浪以及暴雨洪涝同时激增的双重挑战。

鉴于近年气候灾害频发,继2015年发布《中国极端天气气候事件和灾害风险管理与适应国家评估报告》之后,中国气象局于2025年4月再次启动了《中国极端天气气候事件与适应国家评估报告2025》的编制工作。此项工作旨在系统梳理国内在气候变化适应和灾害风险管理方面的最新成果,剖析当前中国极端天气气候事件的新规律及内在机制,以期提出可操作的风险管控方案与实施路径,为提升国家气候韧性,支撑科学决策和行动提供依据[3]。

此前,WRI首创了一套野火风险金融影响评估框架,集成了历史损失评估、短期预测与长期情景分析三大模块,以云南省主要农作物为例,从灾害、资产暴露度和脆弱性三个维度评估气候物理风险对资产的影响。该框架不仅是预测工具,更有助于促进政府、金融机构与保险公司等各方协作,构建科学系统的风险管理机制。

2.健康适应:推动跨部门协作, 提升公共卫生系统的气候韧性

气候变化对健康的威胁不容忽视。近期刚刚发布的2025年度《柳叶刀人群健康与气候变化倒计时报告》,进一步揭示了气候变化与健康风险的紧密关联:多项与高温、干旱和降雨相关的健康风险指标均创历史新高[4]。

为应对这一挑战,中国已出台首个聚焦气候变化与健康领域的系统性政策文件。国家疾病预防控制局联合其他12个政府部门于2024年9月发布了《国家气候变化健康适应行动方案(2024-2030年)》,旨在应对日益加剧的气候健康风险,如极端高温、洪水等气候事件造成的直接健康威胁,以及气候变化所间接加剧的传染病传播等问题。方案设定了2025年和2030年目标,包括建立多部门合作,加强气候敏感疾病预警系统,提升医疗机构应对极端天气事件的韧性等。

相关研究还强调,以健康为核心的气候行动可促进经济协同增长。例如,若在中国200多个城市部署热浪预警系统,预计每年可产生逾200亿美元的健康效益,平均每个城市获益超8000万美元[5]。因此,推动跨部门协作、强化重点地区和领域的气候变化健康适应能力、提升健康与公共卫生系统的气候韧性不仅迫在眉睫,还可以协同增效。

为支持上述行动,WRI将系统评估气候变化致灾因子对不同群体与区域的暴露度与健康影响,识别医学、气象与公共卫生资料中涉及健康及价值链的脆弱环节,为构建风险防范体系、增强社会经济的气候韧性提供科学基础。

3.地方试点行动:出台省级行动方案,并开展新一轮城市试点

在顶层设计之外,气候适应行动也需要各地区因地制宜的行动方案。中国在推动地方开展气候适应行动方面开展了一系列工作:省级层面,截至目前,全国30个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团已制定并发布了省级适应气候变化行动方案,明确了从现在至2035年各地区适应气候变化的主要目标和关键行动措施;市级层面,2024年有39个城市被遴选为深化气候适应型城市建设试点[6],相较于2017年的28个试点,新一轮试点将基于前期经验,进一步总结可复制、可推广的气候适应城市建设路径与管理模式[7],提高城市适应气候变化水平。

同时,2024年11月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,在此基础上,住房城乡建设部等9部门于今年10月发布了行动方案(2025-2027年),致力于以基础设施为抓手,打造承受适应能力强、恢复速度快的韧性城市[8]。其中,以灰绿基础设施*结合为代表的海绵城市建设,是中国为改善城市内涝管理能力和水资源韧性的重要努力。

- 灰色基础设施指泵站、排水管网等传统防洪排水设施,绿色基础设施指下沉式绿地、生物滞留设施等基于自然的基础设施。

截至目前,中国已在90个城市开展“海绵城市”试点示范工作。与2015-2016年首批30个“海绵城市”仅在城市局部地区试点不同,2021年以来新增的60个城市已转向城市全域系统化推进海绵城市建设。据财政部经济建设司统计,“十四五”期间,中央财政为此投入约600亿元,带动总投资额规模达1600亿元[9]。

WRI长期支持地方适应行动,包括支持城市及社区制定气候适应方案与规划,协助其提升气候韧性;以及支持首批气候适应型试点城市的进展评估工作,助力试点能力建设,积极宣传建设进展和工作经验,为气候适应型城市建设提供政策研究支持与实践指导。

4.气候适应投融资:政策引导与私营部门参与协同并进

中国首个气候变化双年透明度报告指出,中国2021–2060年期间适应气候变化资金的年均需求为1.6万亿元[10]。同时,现有公开数据显示,中国气候适应投资整体规模呈现逐年递增趋势。如根据历年《全国水利发展统计公报》,中国的防洪工程体系建设完成投资从2015年的1930亿元[11]增加到2024年的5223亿元[12],十年间翻了2.7倍。

虽然现有数据未能充分反映中国气候适应投资全貌,但对比万亿级的资金需求与千亿级的实际投入,可以看出气候适应资金仍存在巨大缺口。为应对这一挑战,有必要在绿色金融领域不断创新:一方面,通过相关政策引导金融机构加强其气候韧性;另一方面,通过开发新型金融工具与策略支持气候适应工作。

(1)加强金融机构气候韧性方面:

2024年12月,中国气象局联合财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证监会共同发布了《关于加强金融气象协同联动、服务经济社会高质量发展的指导意见》,旨在构建气候相关的金融风险监测防范体系,探索金融机构气候风险压力测试的实施路径,系统评估在不同气候变化情景与转型政策要求下金融机构可能面临的风险规模,并推动金融机构优化气候风险管理策略。这一政策将有望加强金融机构应对气候变化风险的能力,从而更好地为生产经营活动在复杂气候环境下的投融资需求提供保障。

(2)创新气候适应金融工具方面

WRI致力于帮助各利益相关方理解气候适应投资的成本和效益,通过逐项拆分气候适应行动的三重红利来分析效益,从而推动项目与投资者的精准匹配。

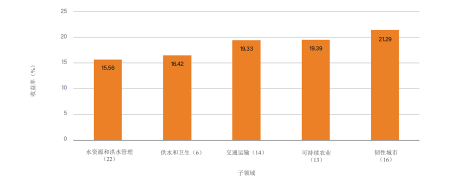

WRI的最新研究分析了2014–2024年间12个国家在农业、健康、水资源和基础设施四大关键领域的320个投资项目,发现气候适应项目往往具有三重红利:避免损失、带动经济增长、获得社会与环境效益。而后两重红利通常超过前者,进而带动高投资回报率(ROI)。总体而言,气候适应投资每投入1美元,在十年内可获得超过10.5美元的效益。研究评估的所有项目总成本为1330亿美元,总效益有望超过1.4万亿美元,年均回报率高达27%。

在82个中国项目中,ROI最高的项目与韧性城市(如海绵城市)、基础设施(如交通)和可持续农业(如智慧农业实践)相关,这些项目的二、三重红利(即经济发展与气候减缓效益)对ROI的贡献最大。

较高的第二重红利印证了“良好的适应等同于良好的发展”,凸显了气候适应投资在经济增长和价值创造方面的潜力。推广这一认知,有助于引导私营资本通过混合融资、资本市场债券发行等金融工具投入气候适应领域。同时,气候适应项目的减缓效益可以吸引通过碳市场和碳补偿来寻求未来收益的资金主体共同参与,从而拓展气候适应资金的来源渠道。

WRI也将继续推动“三重红利”分析框架在更多领域,尤其是金融机构项目评价中的应用,助力各资金主体理顺气候适应投资的价值实现机制。同时,WRI将结合国内外实践经验,完善自然相关数据平台和物理风险管理研究,探索创新多元化的气候适应融资机制。

近年来,中国在气候适应方面的投入与进展有目共睹。然而,作为一项复杂而广泛的挑战,气候适应涉及领域众多,需要社会各界的持续关注和支持。放眼未来,各方仍需携手为气候适应凝聚更广泛的社会共识,从而筑牢气候韧性的坚固防线,守护人类赖以生存的家园。

WRI北京代表处研究数据与影响部门数据分析师郭禹琛、可持续转型中心可持续城市项目研究员鹿璐、可持续投融资项目助理研究员马震宇(排名不分先后)对本文亦有贡献。

参考文献:

[1]https://unfccc.int/sites/default/files/202511/2035%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%87%AA%E4%B8%BB%E8%B4%A1%E7%8C%AE%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf

[2]https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/53473144-b88c-44bc-b4a3-4583ed1f547e

[3]https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30751618

[4]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01919-1/abstract

[5]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01919-1/abstract

[6]https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202405/content_6951081.htm

[7]https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900892.htm

[8]https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202510/content_7044824.htm

[9] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1832611687390651242&wfr=spider&for=pc

[10]https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/qhbhlf/202501/t20250110_1100393.shtml

[11]2015年全国水利发展统计公报

[12]2024年全国水利发展统计公报